Малая Родина — Повитье

Повитье… Самый удаленный от райцентра населенный пункт Кобринщины. От Кобрина до него 49 километров. Сразу за восточной окраиной села начинается Дрогичинский район. В трех километрах западнее — течет Ореховский канал, с северной стороны — полноводная Припять, а в 15 километрах к югу – граница с Украиной.

История этого старинного полесского села уходит корнями в XVI век. За пять столетий оно не только несколько раз меняло свое название, но и входило в состав разных государств — как и вся наша республика. Но самый глубокий — и трагический,

и созидательный — след в его летописи оставил век XX.

Первые сведения о Повитье относятся к 1546 году, и тогда оно именовалось Паветцы — село Полесского ключа Ратненского повета Великого княжества Литовского. Следующее упоминание датируется 1563 годом: Повиты – деревня Ратненского повета на территории Королевства Польского. После 3-го раздела Речи Посполитой в 1795 году поселение вошло в Российскую империю в составе Волынской губернии. Через некоторое время, с начала XX века, село носит название Повить. Но откуда оно произошло, что означает?

Местная легенда рассказывает, что первоначальное наименование деревни — Новить. Якобы, в древние времена этот уголок, затерянный средь непроходимых болот, начали заселять люди, убегавшие от войн и преследований. Пройдя сквозь трясину и увидев, наконец, островок суши, они восклицали: «Новить!», что, по всей вероятности, значило «новая земля». Позже слово трансформировалось в «Повить».

Вторая версия названия тоже связана с ландшафтом. Добираться в этой глухой топкий край пришлым людям приходилось не иначе как по деревянным настилам из веток — «па ветцы» или «па вецце». Отсюда и первоначальное Паветцы, и современное Павіцце (бел.). И еще один вариант наименования Повитья связан с его природными условиями. «На клочке тверди средь топей почва была бедной, неурожайной, росла на ней преимущественно неприхотливая, вьющаяся по земле травка повитуха. В низких местах в изобилии было лозы, из гибких прутьев которой местные жители плели («вили») себе многое для повседневной жизни — от лаптей до заборов. А из травы вили короба, сети, емкости для муки, крупы, гороха и «набирашки» — «збаночкі» для сбора ягод. «Вот эта возможность вить (повить) и дала имя селу», — рассуждает местный краевед Александра Павловна Базылюк. Между прочим, старинный промысел местных жителей жив до сих пор: в семьях коренных повитян еще можно увидеть и «набирашки» из травы, и короба из лозы.

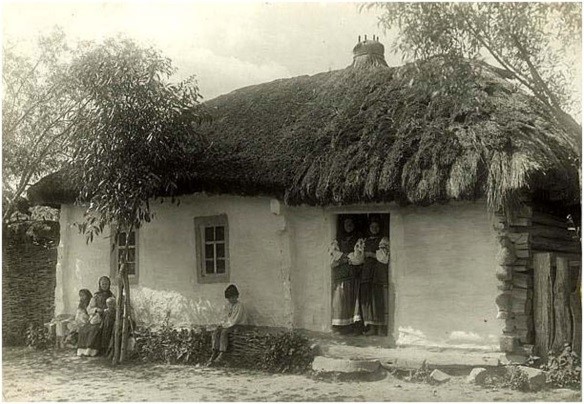

Жизнь на острове среди болот всегда была трудной, и повитяне из века в век закаляли себя в борьбе за существование, вырабатывая особые качества характера, главным из которых было трудолюбие. И уклад быта местных жителей был особым — размеренным, подчиненным природному ритму и нацеленным на обеспечение основных потребностей.

Главным занятием жителей села на протяжении нескольких столетий было скотоводство. На распаханных малоурожайных землях, которые составляли менее 10 процентов общей территории и давали слабую отдачу, сеяли рожь, ячмень, лен, сажали картофель и овощи. А для содержания животных условия были более благоприятными. — На окружавших село болотах имелись островки суши — по-нашему, «нивки», -рассказывает повитянка Елена Ивановна Жук. — Там устраивались пастбища. В каждой семье держали коров, волов, лошадей. Летом скот пасли в урочищах вокруг Повитья, а на болоте заготавливали сено для зимы. Стожки до холодов оставляли на «нивках», и только с приходом крепких морозов, когда болото покрывалось льдом, специальными волокушами, а то и вручную доставляли корм скотине. О том, как это происходило, люди старшего поколения и сейчас рассказывают своим детям и внукам, чтобы знали, как жили их предки.

Вплоть до XX века повитяне вели патриархальный, устоявшийся за столетия образ жизни. Семьи были многодетными; до 5-летнего возраста ребенок был под опекой матери. Первые недели дитя проводило в крошечной люльке — «ноговце», затем его укладывали в плетеную плоскую корзину, подвешенную на четырех веревках, а пятую женщина привязывала к своей ноге и так укачивала малыша, напевая местную колыбельную и внимательно приглядываясь, нет ли в хате тьмы — недоброго духа, который, по поверьям здешних полешуков, пугает детей, не дает им спать. Летом, повесив колыбель себе на плечи, крестьянка брала ребенка в поле, на сенокос, а чтобы он спал и не мешал работать, поила его отваром из листьев мака. В три года малыши получат от матери первый урок — молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Спаси, Боже! Добрая ночь». А первым праздником для маленького полешука был «Вялікдзень», когда крестная дарила ему крашеное яичко.

Пятилетнего сына начинал приучать к хозяйству отец: давал сперва мелкие поручения, затем брал с собой в поле, вкладывая в головку растущего сельчанина азы крестьянской науки. Каким важным казался себе шестилетний возница, с кнутом в руке понукающий коня! Одной из обязательных наук для парнишки было умение обращаться с веслами, поскольку лодка занимала важнейшее место в хозяйстве полешука, и управлять ею должен был уметь каждый. А еще все без исключения с детства учились плести постолы — лапти из лозы. Это была главная обувь крестьянина — и в поле, и на покосе, и на болоте. Тем более что после семи лет ребенок становился полноценным помощником взрослых — пас гусей, овец, коров, это для него было повседневной обязанностью на все лето. А длинными зимними вечерами каждый член семьи находил себе занятие: мужчины плели бочки или сети, дети — лапти, женщины пряли лен или шерсть, девушки ткали или вышивали. И все пели.

Свахи в Повитье всегда были в почете: и полвека назад, и сегодня.

Вообще говоря, Повитье когда-то было удивительно певучим селом. Еще полвека назад в околице можно было слышать, как поют повитянки по дороге в поле или домой. Причем гостю не всегда понятно было, о чем песня — слова местного диалекта сразу не разобрать.

Удаленность и многолетняя изолированность от других населенных пунктов, а также близость к Украине наложили свой отпечаток на говор жителей, сделав его не похожим ни на чисто белорусский, ни на украинский языки. Выработалось повитьевское особенное наречие — мягкое, протяжное, певучее.

«Повитка — ек квитка»! Это присловье о необычном, ярком, красивом и очень самобытном праздничном уборе местных женщин. Он относится к «Малоритскому строю» и был в ходу в середине XIX — начале XX веков. «Модная» барышня надевала богато расшитую полосками красного и черного цветов, «з очима» (т. е. рисунком в виде кругов) сорочку, бордовую гофрированную юбку, поверх нее — фартушок в складку с тем же рисунком, талию перехватывала длинным ярко-красным поясом, на ноги обувала особого фасона, на каблучке, туфли или сапожки, а на голову надевала «брежи» — продолговатую, красиво отделанную шапочку с платком позади головы и полоской ткани под подбородком.

Повитье лучшая деревня в мире ,мы любим Повитье и Алёну Михайловну.