Курашова, Л. Двести огненных дней / Лидия Курашова // Кобрин-информ. — 2018. — 1 февраля. — С. 4.

Милоянин И. Ф. — участник Сталинградской битвы.

Двести огненных дней

На планете Земля есть особые города, судьбы которых имеют всемирную известность и славу, немеркнущую в веках.

Семьдесят пять лет назад слово «Сталинград» вошло в исторический фонд мировой истории навечно, поскольку по размаху, напряжению и последствиям битва на Волге превзошла все вооруженные столкновения прошлых времен.

Контрнаступление

Сталинградское контрнаступление началось 19 ноября 1942 г. в 7:30, когда мощные удары советской артиллерии возвестили о начале второго периода великой битвы на Волге. По плану Жукова и Василевского следовало ударить по войскам противника сходящимися ударами трех фронтов. И по приказу Верховного Главнокомандования 19 ноября 1942 г. Юго-Западный фронт (командующий генерал Н. Ф. Ватутин) и Донской фронт (командующий генерал

К. К. Рокоссовский), а 20 ноября и Сталинградский фронт (командующий генерал А. И. Еременко) перешли в наступление.

23 ноября кольцо окружения фашистских войск замкнулось. В «котле» оказалась вся сталинградская группировка немцев — 330 тысяч солдат и офицеров 6-ой армии генерала Паулюса (22 дивизии и свыше 160-ти отдельных частей).

Вермахт отчаянно пытался пробить извне кольцо советского окружения, но все эти усилия потерпели крах. Первые попытки деблокировать окруженные войска фашисты предприняли в конце ноября и в начале декабря, но безуспешно. Тогда Гитлер приказал сформировать новую группу армий «Дон», командовать ею назначил маршала Манштейна. План деблокады фашисты назвали «Зимняя гроза». Было обусловлено, что при подходе деблокирующих войск, 6-ая армия поможет им специально созданной группой, которая начнет действовать по особому сигналу — «Удар грома». Однако, вопреки этим грозным названиям, ни «Зимняя гроза», ни «Удар грома» не помогли фашистам. Трагический исход для армии Паулюса был предрешен. Советское командование приняло энергичные меры, чтобы не допустить снабжения окруженных войск по воздуху. Противник предпринимал яростные атаки, но прорваться к окруженным войскам так и не смог. Важный этап контрнаступления — проведение операции «Сатурн». Конечной целью операции являлось создание второго и третьего кольца окружения сталинградской группировки противника.

«Катастрофа неизбежна…»

8 января советское командование во избежание напрасного кровопролития предложило руководству окруженных немецких войск прекратить бессмысленное сопротивление и капитулировать. Однако, ультиматум был отвергнут, и тогда советские войска перешли в новое решительное наступление (операция «Кольцо»).

20 января Паулюс сам запросил у Гитлера разрешение на капитуляцию. Гитлер отклонил его просьбу, однако утром 22 января Паулюс радировал командованию вермахта «Дальнейшая борьба бессмысленна. Катастрофа неизбежна…». Окруженная группировка врага начала сдаваться в плен, а 3 января сдался плен и Паулюс, накануне получивший от Гитлера чин фельдмаршала. 2 февраля немцы полностью прекратили сопротивление, — этот день знаменовал собой победный финал Сталинградской эпопеи.

Пленение генерал-фельдмаршала Паулюса

В советском плену оказалась 91 тысяча солдат и офицеров, в том числе 24 генерала во главе с Паулюсом. В Германии из-за поражения под Сталинградом был официально объявлен трехдневный траур, колокольный звон которого предвещал и свидетельствовал о начале краха; нацистского рейха. Общие потери вражеских войск в районе Дона, Волги и Сталинграда составили 1,5 миллиона человек, а также 12 тысяч орудий и минометов, до 3,5 тысячи танков и штурмовых орудий, до 3 тысяч самолетов и большое количество другой техники.

В результате победы в Сталинградской битве Красная Армия вырвала у противника стратегическую инициативу и удерживала ее уже до конца войны. В ходе великой битвы были уничтожены отборные гитлеровские войска, здесь выдохся наступательный порыв и : был сломлен моральный дух фашизма.

Герои обороны Сталинграда

Золотыми страницами вошел в историю Великой Отечественной войны подвиг защитников Сталинграда. Успехи Красной Армии были высоко оценены Советским правительством: 112 лучших советских воинов стали Героями Советского Союза. Боевые награды получили десятки тысяч солдат и офицеров. Более 700 тысяч воинов — участников легендарного сражения — награждены медалью «За оборону Сталинграда».

Новыми, только недавно учрежденными орденами Суворова I степени награждены полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, Н. Н. Воронов, Н. Ф. Ватутин, А. И. Еременко и другие военачальники. Были также произведены первые награждения орденами Кутузова и Александра Невского.

Невозможно перечислить имена героев обороны Сталинграда — их тысячи. Героями были не только отдельные воины, роты, батальоны, но и целые дивизии: 13-я гвардейская генерала А. И. Родимцева, дивизия полковника И. И. Людникова и многие другие.

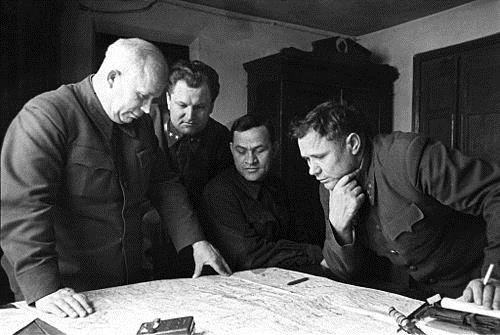

Члены Военного совета Сталинградского фронта

Хрущёв, Кириченко, Чуянов и комфронта Ерёменко,

декабрь 1942

В составе советских войск под Сталинградом героически сражались сыны всех народов великой державы, в том числе и тысячи уроженцев Беларуси. Красноармеец А. Е. Ващенко (уроженец Витебской области) в критический момент боя закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота. Посмертно награждён орденом Ленина.

Сложили свои головы в исторической битве и уроженцы Кобринщины: житель дер. Остромичи Николай Иванович Лорченко, житель дер. Хабовичи Василий Иосифович Загреба.

Белорусское партизанское движение

Партизаны Беларуси ударами по коммуникациям врага помогали защитникам Сталинграда. В разгар битвы на Волге они вывели из строя участок железной дороги Брест-Гомель, который до этого интенсивно использовался гитлеровским командованием для подвоза резервов. Бывший командир партизанского отряда В. И. Ливенцов писал, что во время кровопролитных боев под Сталинградом партизаны за тысячи километров от Волги провозгласили пламенный призыв: «Убей фашиста в Белоруссии, чтобы не попал под Сталинград…»

Во второй половине 1942 года партизаны ежемесячно взрывали 150-160 эшелонов противника. В результате успешно проведенной партизанской операции «Эхо на Полесье» был взорван 137-метровый мост через р. Птичь. Взрывом моста партизаны на 18 суток вывели из строя железную дорогу, которая снабжала юго-западную группировку гитлеровской армии. На фронт не попало 450-500 эшелонов врага.

Партизанами Кобринщины также регулярно наносились удары по железнодорожным коммуникациям — взрывались мосты, летели под откос вражеские эшелоны. За время оккупации на участке Кобрин-Пинск уничтожено 398 вражеских эшелонов с живой силой и техникой.

Жители Кобринщины — участники

Сталинградской битвы

В экспозиции музея «Семь столетий Кобрина» посетители могут увидеть материалы о жителях Кобринщины — участниках Сталинградской битвы.

Гурин Григорий Аксентьевич родился в д. Козище Кобринского района. В сентябре 1940 г. был призван в армию, служил в 1378-м стрелковом полку 87-ой стрелковой дивизии. Принимал участие в обороне Сталинграда и освобождении Украины. «Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

Подило Михаил Лаврентьевич родился в городе Черкассы Киевской области. 22 июня 1941 г. был мобилизован в действующую армию. В составе 9-го гвардейского Одесского истребительного авиаполка участвовал в боях по обороне Одессы и Сталинграда. Победу встретил в Берлине. После окончания войны переехал на постоянное место жительства в Кобрин. Имеет боевые награды, в том числе медаль «За оборону Сталинграда».

Сунцев Андрей Васильевич, уроженец Тяжинского района Кемеровской обл. В октябре 1941 г. окончил Томское артиллерийское училище, получил звание младшего лейтенанта. В составе 101-го стрелкового дивизиона 423-го легкого артполка принимал участие в обороне Сталинграда, где был тяжело ранен. В 1948 г. переехал на постоянное место жительства в г. Кобрин. Имеет боевые награды, в том числе медаль «За оборону Сталинграда».

Милоянин Иван Фёдорович родился в д. Васильевка Полтавской области. В1934 г. был призван на действительную службу, где после окончания школы младших командиров был назначен помощником командира взвода школы. В1939 г. в должности командира взвода артиллерийского полка принимал участие в освобождении западных областей Украины. После демобилизации в конце 1940-го остался работать во Львовской области, где и встретил начало Великой Отечественной войны. С июля 1941 г. участвовал в боевых действиях по разгрому врага. Принимал участие в боях на Сталинградском фронте, в освобождении Донбасса, Николаева, Барановичей, Кобрина, Бреста, Кенигсберга, в ликвидации Никопольского плацдарма фашистов. Победу встретил в Чехословакии. С 1990 г. являлся председателем Совета ветеранов войны и труда Кобринского района, а затем г. Кобрина. Имеет многочисленные боевые награды. Почетный гражданин города Кобрина с 1987 года.

Выдержать экзамен на мужество в великой битве на Волге пришлось также жителям нашего города, которые приехали в наш город гораздо позже — это пехотинец Иван Иванович Хейло и радистка Нина Григорьевна Ковалёва.

Хейло Иван Иванович, до войны житель Полтавской области, был призван в армию в 1940 году. Азы военной науки Иван Иванович постигал в белорусском городе Гродно. Здесь и застала его война в начальный период, когда он вместе с тысячами солдат и офицеров пережил горечь отступления в Подмосковье. После Московской битвы Иван Иванович уже младшим лейтенантом оказался на Дону. Под Сталинградом получил тяжелое ранение в ногу. Фронтовые дороги Ивана Ивановича закончились в Бресте, где он прослужил до 1947 г. Имеет боевые награды.

Ковалева Нина Григорьевна окончила ускоренные курсы радиотелеграфистов и была направлена в 8-ю воздушную армию (полк связи) на поля сражения Сталинграда. Телеграфисты поддерживали связь с армиями и батальонами аэродромной службы, а также с экипажами, которые вылетали на боевые задания. После — Сталинграда были Юго-Западный, Южный и 3-й Белорусский фронты. Позже попала в Румынию, участвовала в освобождении Югославии, Болгарии, Венгрии и Австрии. Окончание войны встретила недалеко от Вены. О героическом и славном пути свидетельствуют многочисленные награды, в том числе и медаль «За оборону Сталинграда».

Подвиг, равных которому нет

Единым объединяющим порывом воины Красной Армии, труженики тыла совершили подвиг, равный которому еще не знала история. Весь мир с тревогой следил за битвой на Волге, понимая, что здесь решается исход войны. Это было ясно и нашим врагам, и нашим союзникам. В Грамоте Президента США Ф. Рузвельта жителям Сталинграда говорится: «Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии». От короля Великобритании Георга VI жителям города подарен Почетный меч с надписью: «Сталинградцам — крепким как сталь. От короля Георга VI в знак глубокой признательности от британского народа». Теперь на Западе, к сожалению, стараются предать забвению эти факты.

После битвы на Волге война еще длилась более двух лет — предстояло очень многое вынести нашему многострадальному народу и его героическим защитникам, однако, ход событий уже был предрешен. Как заря предвещает восход солнца и окончания ночи, так и величественная победа советского народа в битве под Сталинградом предвещала приближение полной долгожданной Победы.

Лидия Курашова, библиотекарь

Кобринского военно-исторического музея

им. А. В. Суворова