Шевченко, А. Судьба председателя / Алла Шевченко // Кобрин-информ. – 2007. — 3 мая. – С. 3.

Павел Григорьевич Коренчук — почетный гражданин Кобринского района, кавалер ордена Ленина и «Знак Почета».

Судьба председателя

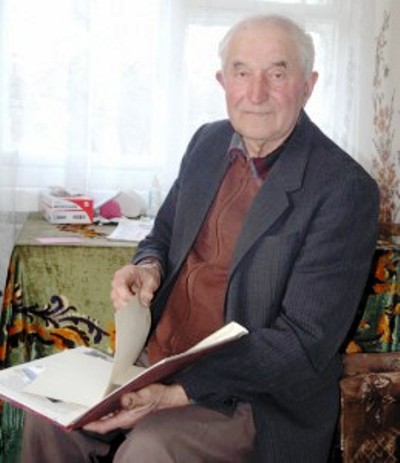

Павел Григорьевич Коренчук — почетный гражданин Кобринского района, кавалер ордена Ленина и «Знак Почета». В течение 36 лет он был председателем колхоза «Новый путь» Кобринского района — с самых первых дней его основания. В его судьбе, как в зеркале, отразилась целая историческая эпоха. В его рассказах оживает история нашего края, но она не всегда похожа на ту, что мы изучали на страницах школьных учебников…

Дом Павла Григорьевича Коренчука, как и самого хозяина, знает в Магдалине каждый — разыскать его не составило большого труда. Широкое подворье, не новые, но еще добротные постройки, внушительных размеров приусадебный участок — во всем чувствуется хозяйская рука, хотя самому хозяину сегодня уже за восемьдесят. Конечно, держать хозяйство как раньше ему теперь не под силу, но частыми гостями здесь бывают его дети и внуки — потому двор ухожен и чисто прибран, не пустует и земля.

Семейная легенда Коренчуков

К ней, к земле, было привязано не одно поколение Коренчуков, в нее накрепко вплелись их родовые корни. Как знать, может быть, именно отсюда и происходит эта фамилия, хотя у Павла Григорьевича на этот счет есть, своя версия. Еще в его председательскую бытность в колхозе на торфяниках было посажено 330 га картофеля. Своими силами колхоз с уборкой не справлялся, поэтому людей нанимали и возили в колхоз на работу из-под Ратно. Однажды Павел Григорьевич, подписывая ведомости на их зарплату, обратил внимание на часто встречающиеся фамилии Коренчук и Федосюк. Сначала он, было, заподозрил в этом что-то, неладное, но вскоре выяснил, что в деревнях под Ратно эти фамилии достаточно распространены. А позже, когда его увлечением стала топонимия — наука о происхождении географических названий, — он узнал, что более 500 лет тому назад Ратненский князь Федор для лучшего управления своей территорией взял из окрестностей Кобрина 5 — 6 семей для доставки почты в Ратно. Им были отведены земли, в районе нынешних Легат — кстати, именно отсюда и происходит название этой деревни: «lеgat» в переводе с латинского означает «посыльный». Люди работали на земле и одновременно были посыльными князя. Был таким посыльным и прапрадед Павла Григорьевича. Вот откуда, по мнению Павла Григорьевича, берет свое начало род Коренчуков. Возможно, дальней родней приходятся им и Коренчуки, осевшие под Ратно.

Лишь в 1902 году дед Павла Григорьевича — Корнил Еремеевич Коренчук — переселился из деревни Легаты, купив 24 десятины земли в урочище «Магделены». В годы Первой мировой войны семья Коренчуков оказалась в числе других беженцев в России, а после возвращения вновь осела в Магдалине.

«Я крестьянский сын», — говорит о себе Павел Григорьевич. Всю свою жизнь его родители работали на земле. Его отца, Георгия Корниловича, считали в деревне грамотным человеком, так как он в России окончил церковно-приходскую школу. Почему Георгия, а не Григория? Просто в документах о рождении Павла Григорьевича сельский писарь когда-то сделал ошибку, поэтому его сестры Георгиевны, а он так и остался Григорьевичем.

Его университеты

Георгий Корнилович очень хотел, чтобы сын получил образование, поэтому и отправил его учиться в семилетнюю польскую школу (сейчас СШ № 2). В 1939 г. с приходом Советской власти парнишка продолжил учебу в бывшей гимназии, здесь в 1941 г. он вступил в комсомол. Его вот-вот должны были отправить на учебу в ФЗО в Могилев, но 6 июня умер отец, а 22-го началась война. Ему тогда было всего 16, а сестрам Александре и Марии — соответственно 14 и 11 лет. Заботы о детях легли на плечи матери, здоровье которой за годы войны было окончательно подорвано. Она умерла сразу после освобождения. Ей не было и сорока. Дети остались круглыми сиротами. Тогда бабушка по матери — в деревне ее называли Киричиха, — человек мудрый и рассудительный, собрала семейный совет, на котором было решено, что учиться дальше будет младшая сестра. Она и уехала поступать во Львов, в пединститут. «Поскольку я был военнообязанным, а моя старшая сестра училась слабее, было решено оставить нас на хозяйстве», — вспоминает Павел Григорьевич.

В первые дни и недели после освобождения Павел Григорьевич вместе с другими восстанавливал железнодорожный мост, возил на подводах снаряды в деревню Хабы под Брестом, где еще шли бои. Помнит Павел Григорьевич и то, как однажды, когда они уже возвращались в Кобрин, внезапно налетевший немецкий самолет разбомбил их обоз.

А спустя 2 недели после освобождения пришли и настоящие повестки из военкомата. Солдат тогда отправляли в основном под Варшаву; из них мало кто остался в живых, разве что тот, кто был ранен. Павел Григорьевич на фронт не попал.

Мобилизация…

Их было примерно полторы сотни мужчин разных возрастов, за ними к военкомату приехали люди в морской форме. Как выяснилось позже, Павел Григорьевич в числе других мобилизованных был направлен на восстановление Днепровско-Бугского канала. Им выдали бушлаты, фуражки — обмундирование речного флота. По законам военного времени все мобилизованные обязаны были работать на восстановлении 6-го и 7-го шлюзов. Ни о какой другой работе или учебе не могло быть и речи. Но стремление учиться взяло верх, и Павел Григорьевич решил тайком подать документы в Брест, в железнодорожный техникум. Назад возвращался пешком. Шел всю ночь. Дойдя до окраины Кобрина, измученный дорогой, он присел отдохнуть под старой вербой и не заметил, как уснул. Когда рассвело, оказалось, что место для привала он выбрал крайне неудачно — неподалеку от военной комендатуры. Ходока заметил часовой. «Дезертира» посадили на гауптвахту, а потом судили по законам военного времени — на полгода его определил и на самые тяжелые работы.

Комсомолец Коренчук

Немалую роль в судьбе Павла Григорьевича сыграл комсомольский билет, который он сумел сохранить в годы войны. А когда военное лихолетье миновало, парень сразу встал на комсомольский учет. Однажды его как комсомольца вызвали в райком и сказали: «Поедешь в Пинск, в школу младших командиров». Полгода Павел Григорьевич проучился в Пинске, а когда окончил учебу, был назначен заместителем командира организованного в городе взвода охраны.

Взводу была поручена охрана шлюзов и каналов на участке Кобрин — Залузье — Бульково. Но база взвода располагалась в Пинске, а это значит, что за обмундированием и продуктами нужно было ездить за 150 километров. Гонимые голодом, люди в поисках пропитания из восточных и южных областей Белоруссии, из России устремлялись на запад, где еще оставалось единоличное хозяйство. Поезда были переполнены «мешочниками», и сесть в такой поезд, да еще с одеждой и провизией для целого взвода, было практически невозможно — приходилось идти на разные ухищрения. Кроме того, поезд не делал остановку в Кобрине, и, чтобы не ехать на станцию Контыново, Павел Григорьевич не раз прыгал на ходу с поезда, когда тот замедлял ход, проезжая через Кобрин. Однажды после неудачного приземления он потерял сознание, после этого повторить ставший уже привычным трюк он больше не решился.

14-й отдельный отряд охраны подчинялся НКВД, поэтому Павлу Григорьевичу со своим отрядом довелось и ходить на бульбашей, и ездить на заготовку леса в Черняны, и организовывать для шахт Донбасса отгрузку рудостойки (деревянных опор) в Тевлях, где в лесах орудовали бандиты, и строить овощехранилище. Людей в отряде надо было чем-то кормить, поэтому солдаты обрабатывали выделенный отряду участок земли, им помогали родственники. И когда осенью было заготовлено 10 т картошки, 10 бочек огурцов и немало других овощей, стало ясно, что зиму отряд переживет. А к лету всем выдали справки о демобилизации.

Рождение колхоза «Новый путь»

1949 год открыл новый этап в судьбе П. Г. Коренчука: его приняли в партию. В этом же году в Кобринском районе начали создаваться колхозы.

В Магдалин приехали уполномоченные из райисполкома и райкома партии.

В доме Екатерины Федосюк состоялось первое собрание, на котором было принято решение о создании колхоза. Имя колхозу — «Новый путь »- предложили Дарья Никитична и Иосиф Фадеевич Самцевичи. Тогда же Павла Григорьевича Коренчука избрали председателем колхоза. А председателю было всего 24 года. На первом собрании в колхоз было подано 28 заявлений, в основном от женщин; мужчин вместе с председателем было всего трое. «Может быть, я везучий? — говорит спустя годы Павел Григорьевич. — Ведь многие не верили, что люди, объединившиеся в колхоз, выживут».

В первый год в колхозе «Новый путь» было посеяно 125 га озимой ржи. А зимой, во время выборов, председателю позвонили и сказали, что на станцию в Кобрин для их колхоза пришло 20 т селитры. «За сегодня — завтра выгрузить», — таким был короткий приказ. Пришлось срочно организовывать людей; за ночь вагон селитры был разгружен, а через несколько дней выяснилось, что селитра предназначалась колхозу «Новый путь» Дивинского района. Весной селитрой подсеяли рожь. И первый урожай с колхозного поля составил 28 ц с гектара. Был в тот год и хороший урожай картофеля. После уборочной колхозники получили по 3 кг зерна и по 5 кг картофеля на трудодень. «Можно жить! » — говорили люди.

К зиме в колхоз объединилось уже более 40 дворов. «Новый путь» потихоньку рос и креп. На полученную в банке ссуду купили 15 коров. А когда план по сдаче молока был перевыполнен, районное начальство выделило колхозу новую полуторку. Одним из первых в районе «Новый пут»ь провел и электрификацию, и радиофикацию. Тогда еще не было у колхоза телефонной связи с городом, зато была она внутри колхоза, между бригадами.

Труднее всего, вспоминает Павел Григорьевич, далось колхозу объединение с другими хозяйствами — сначала с колхозом «Правда» в Борисово, а затем с колхозом в Брилево. Но это было лишь начало укрупнения их хозяйства. Это к 1980 году в колхозе будет 110 тракторов, 100 машин, 29 комбайнов, а тогда председатель сам вместе с другими колхозниками косил вручную, чтобы сена хватило на всю зиму.

Времена расцвета

«Наш колхоз всегда был на хорошем счету, » — говорит Павел Григорьевич. После последнего объединения с колхозом в д. Болота и Гирск только пахотной земли «Новый путь» имел более 5 тыс. гектаров. И со всем этим огромным хозяйством Павел Григорьевич успешно справлялся. Рассматривая уже слегка пожелтевшие фотографии из его альбома, я спрашиваю, боясь ошибиться: «Кто это? » Лицо на снимке кажется мне хорошо знакомым. Неужели Машеров? Но Павел Григорьевич не торопится с ответом и на мой вопрос, хитровато прищурясь, отвечает вопросом: «Ну, кто?.. »

Колхоз «Новый путь» был в числе тех хозяйств, на базе которых проводились республиканские семинары по сельскому хозяйству, сюда обменяться опытом приезжали руководители хозяйств из всей Белоруссии. Петр Миронович Машеров бывал здесь неоднократно. Первый секретарь ЦК КПБ не раз с аэродрома в д. Борисово поднимался на небольшом самолете в воздух, чтобы осмотреть поля хозяйств района и области.

36 лет, до самой пенсии, П. Г. Коренчук был бессменным председателем колхоза« Новый путь». Он ушел на пенсию в 1984 году. Много добрых дел за свою председательскую бытность успел сделать Павел Григорьевич. Благодаря его стараниям была построена новая начальная школа в Магдалине, выросло здание средней школы в Киселевцах.

Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, бывший председатель считает: «Власть — это насилие. Человек, который умеет правильно использовать и направлять это насилие, может быть успешным руководителем». Я не сразу поняла эту мысль и попросила ее пояснить. « Главное для руководителя — знать людей, с которыми работаешь, — продолжает Павел Григорьевич. — Руководитель должен знать о них все, даже то, что они думают. Во-вторых, настоящий руководитель должен уметь правильно выбрать для действий нужный момент». Оба этих качества были, несомненно, свойственны ему самому как руководителю.

Семья

Зато в личной жизни Павел Григорьевич считает себя гораздо менее удачливым. Он похоронил свою первую жену, Веру Васильевну Козух, с которой прожил 27 лет. Женился на ее сестре Марии, она работала учительницей химии и биологии в Киселевецкой школе. Спустя 25 лет умерла и Мария Васильевна. Сейчас он живет один. Его навещают дети и внуки. Дочь Валентина работает врачом-рентгенологом в Бресте; сын Анатолий — подполковник запаса — в настоящее время живет и работает в Кобрине.

В свои восемьдесят три года Павел Григорьевич держится достаточно бодро. Он по-прежнему частый гость в Борисовской школе. Его основным увлечением до настоящего времени остается топонимия. Будучи председателем Совета ветеранов, он исколесил почти все деревни Кобринского района и сумел найти толкование названий очень многих из них. Материалы его исследований готовы к изданию — не хватает только спонсора, который смог бы помочь ему в этом деле.

Человек, всю свою жизнь проработавший на земле, отдавший ей все свои силы, Павел Григорьевич и сегодня небезучастен к судьбе родного края, к судьбе будущих поколений. Какие ценности выберут для себя те, кто только вступает в жизнь? Трудом или бесцельной праздностью будет заполнено их существование? Будут ли они бережно относиться к своей истории? Эти вопросы остаются для него насущными и сегодня. А когда Павел Григорьевич слышит жалобы на то, что кто-то терпит нужду и голодает, он с возмущением говорит: «Не может человек голодать, если живет и работает на земле!..»

Алла Шевченко